Einstieg in die SEHENSWÜRDIGKEITEN – zwischen NATUR & WEIN

Joiser Geschichte erkunden

Zunächst mal ganz allgemein…

Wir danken Ihnen für das Verständnis, dass wir unsere Texte nicht gegendert haben. Damit wollen wir niemanden bevorzugen oder benachteiligen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir darüber hinaus auch auf die Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Zudem verwenden wir in unseren Texten bewusst den Begriff „Zigeuner“ als eine alte, überlieferte historische Bezeichnung, die nicht als Diskriminierung zu verstehen ist. Gleichzeitig versuchen die Verfasser durch die Verwendung des Wortes “Zigeuner” den historischen Kontext zu den Geschehnissen in der Vergangenheit, welche von Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung geprägt ist, herzustellen, da in den historischen schriftlichen Quellen immer dieser Ausdruck verwendet wurde. Mit dem heutigen Abstand zur Vergangenheit und dem allgemeinen kulturellen Wandel halten die Verfasser fest, dass in neuzeitlichen Texten selbstverständlich nur die Begriffe “Roma” und “Sinti” für diese Volksgruppe zu verwenden sind.

Unsere Region war seit alters her und ist immer noch ein Durchzugsgebiet. In der ehemaligen Grenzregion der Habsburgermonarchie und durch die Trennung unterschiedlicher politischer Regierungssysteme ist hier die Heimat verschiedenster ethnischer Gruppen. In den vorliegenden Texten sind diese Gruppen nicht eigens erwähnt. Dies erfolgt jedoch ohne jegliche Diskriminierungsabsicht gegenüber diesen Ethnien.

Leben, wo andere Urlaub machen…

Unsere Sehenswürdigkeiten sind Teil des Weltkulturerbes, das wir in Ehren halten! Wir leben da, wo andere Urlaub machen und freuen uns, dass Sie unsere schöne Region besuchen. Wir ersuchen Sie um einen respektvollen Umgang mit den aufgelisteten Sehenswürdigkeiten. Um diese für die hier lebende Bevölkerung sowie für unsere Gäste zu bewahren, bitten wir Sie, ein paar Grundregeln einzuhalten.

Ihre Urlaubsregion ist unsere Lebensumgebung und somit Teil unseres Alltags. Auch wir gehen respektvoll mit dem Erbe der „Altvorderen“ um. Nur so kann uns dieses Erbe sowohl im Augenblick erfreuen als auch in Zukunft für unsere Nachkommen im Sinne des Weltkulturerbes bewahrt werden.

Bitte verhalten Sie sich entsprechend und bewahren Sie die Würde der Denkmäler und religiösen Stätten und deren Gäste. Klettern Sie nicht auf den Denkmälern herum und hindern Sie bitte Ihre Kinder daran – dazu verweisen wir auf unser Aktiv-Freizeitprogramm und auf die Kinderspielplätze … Bitte denken Sie auch an die Privatsphäre der Menschen, die in bzw. neben den Denkmälern wohnen.

Jois erleben – Jois sauber erleben…

Verlassen Sie die Orte und Plätze unserer Sehenswürdigkeiten bitte so, wie Sie diese vorgefunden haben. Hinterlassen Sie keine Abfälle, wozu auch Zigarettenstummel gehören. Ihr Beherbergungsbetrieb hilft Ihnen gerne bei der fachgerechten Entsorgung Ihres Abfalls.

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit am Erhalt unseres Weltkulturerbes! 😊

Zum Projekt „Sehenswürdigkeiten – Natur & Wein“

Motivation zum Projekt war einerseits, das analoge Wissen und die Chronik durch neue Erkenntnisse zu erweitern und andererseits, durch neue Medien wie den QR-Code am Smartphone für den Nutzer erlebbar zu machen. Dadurch soll eine digitale Wissensvermittlung gewährleistet sein, sowie die einzelnen Stationen auf der Homepage der Gemeinde www.jois.at abrufbar und druckbar gemacht werden.

Auch Vorkommnisse aus der jüngeren Vergangenheit sind Teil der Ortsgeschichte und erwähnenswert. Wir sehen es als Pflicht, die überlieferte Zeitgeschichte ebenso wie die Geschichten- und Sagenwelt, die teilweise nur mündlich oder per Loseblattwerk überliefert ist, für die Nachwelt festzuhalten und weiterzugeben.

Digitale Reise in die Vergangenheit! Wie nutzen Sie den QR-Code?

1. Laden Sie eine App zum Lesen des QR-Codes auf Ihr Handy oder Tablet.

2. Richten Sie die Kamera auf den QR-Code.

3. Scannen Sie den QR-Code oder fotografieren Sie den Code.

4. Die App verarbeitet den QR-Code.

5. Die App führt den QR-Code aus und fragt Sie dann, ob Sie auf die eingebettete URL (Homepage) springen wollen.

6. Hier können Sie dann die ausführlichen Texte zu unseren Sehenswürdigkeiten lesen.

Wer steckt dahinter…

Viel Spaß beim Kennenlernen der Sehenswürdigkeiten unseres Ortes – das wünscht Ihnen die Marktgemeinde Jois und der Tourismusverein Jois. Die Verantwortung für Text und Recherche trägt die Arbeitsgemeinschaft Joiser Sehenswürdigkeiten (AG), die fachlich von der Fa. DENKMALFORSCHER (www.denkmalforscher.at) unterstützt wurde. Die Recherche zu den Denkmälern, das Erstellen der Texte sowie sämtliche redaktionellen Tätigkeiten wurden übernommen von DI(FH) Alexander Hasenhündl (Projektkoordinator), Elisabeth Hansen und Ing. Reinhard Brabec (Museum Jois) sowie Dr. Christina Wais (Kunsthistorikerin). Wichtige Textbeiträge (Tafeltexte) wurden vom Ortschronisten und Ehrenbürger der Marktgemeinde Jois, Msgr. Dr. Franz Hillinger, aus seinen diversen Druckschriften und Publikationen beigesteuert. Design und Gestaltung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Atelier Krikler (www.atelierkrikler.at).

Immer up to date…

Das Team hat sich bemüht, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen darzustellen. Fehler können jedoch niemals ausgeschlossen werden, daher gibt es keine Garantie auf Richtigkeit.

Sollten Sie eine Unstimmigkeit in den Texten feststellen, freuen wir uns auf Ihren Hinweis. Bitte geben Sie Korrekturvorschläge an die Marktgemeinde Jois weiter, damit für alle Nutzer der korrekte Inhalt zur Verfügung steht.

Alle Rechte sind dem Verfasser vorbehalten. Texte und Bilder dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers weder kopiert, fotografiert, abgeschrieben oder sonst wie vervielfältigt werden.

IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber:

Marktgemeinde Jois, Untere Hauptstraße 23, 7093 Jois, Tel. +43 (0)2160 83 10

www.jois.at

eMail: post@jois.bgld.gv.at

Arbeitsgemeinschaft Joiser Sehenswürdigkeiten „Natur & Wein“:

DI(FH) Alexander Hasenhündl, Jois (Projekt-Koordination)

Elisabeth Hansen, Jois

Dr. Christina Wais, Wien

DENKMALFORSCHER | www.denkmalforscher.at,

eMail: christina.wais@denkmalforscher.at | phone: +43 (0)676 687 15 81

Mit Unterstützung von:

Msgr. Dr. Franz Hillinger, Jois

Ing. Reinhard Brabec, Jois

Design:

Christoph Krikler, Jois und Wien

Atelier Krikler | www.atelier-krikler.at

eMail: hallo@atelierkrikler.at | phone: +43 (0)660 710 01 33

Unser Dank für weitere inhaltliche Hilfestellungen gilt:

Raimund Hasenhündl und Richard Hasenhündl für wichtige Recherchen zur Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Jois und die Überlassung der Fotos aus dem Archiv der FF Jois.

Mag. Doris Schön (www.denkmalforscher.at) für die fachliche Beurteilung und Datierung historischen Mauerwerks.

Mag. Susanne Winter für die kreativen Zeichnungen.

Maria Füzi für ihre konstruktive Beratung und die vorzügliche Bewirtung während unserer arbeitsintensiven Sitzungen.

Martin Wetschka für die freundliche Führung durch den Großen Bruckerhof.

Den jeweiligen Eigentümern der Sehenswürdigkeiten für die Bereitschaft zum Mitmachen, für die Zustimmung zum Anbringen der Tafeln und für die Bereitstellung wertvoller Informationen und Fotos.

Dem Museum Jois für die Bereitstellung der Fotos sowie der zugehörigen Informationen.

Dem Gemeinderat der Marktgemeinde Jois für die Realisierung dieses Projektes.

Der Gemeindeverwaltung und dem Tourismusverein Jois.

Emmerich Weber für die Unterstützung bei den landwirtschaftlichen Themenbereichen.

Georg Hoffmann für die Beantwortung einiger offener Fragen.

Dem Bundesdenkmalamt, insbesondere Frau Mag. Angelina Pötschner und Herrn DI Michael Tasch.

Danksagung auch an Karl Weismayr für die Fotoüberlassungen.

Jois, im April 2022

Literaturverzeichnis (Auswahl in chronologischer Reihenfolge)

Dr. Franz Hillinger (Autor und Herausgeber), Jois – Geschichte der Pfarre, Jois 2021

Dr. Franz Hillinger, Hexen, Tod & Teufel – Geschichte und Geschichten aus Jois, Jois 2015

Dr. Franz Hillinger, Jois Wachsen einer Gemeinde, Häuserbuch, Jois 2013

Henny Liebhart-Ulm, Die Kunstdenkmäler des politischen Bezirkes Neusiedl am See (Österreichische Kunsttopographie Band LIX), hg. vom Bundesdenkmalamt, Horn 2012

Dr. Franz Hillinger, Jois – 800 Jahre und mehr, hg. von der Marktgemeinde Jois, Jois 2008

Festschrift anlässlich des 100jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Jois 1905-2005, hg. von der Freiwilligen Feuerwehr Jois, Jois 2005

Dr. Franz Hillinger, Jois – Bausteine zur Geschichte, Jois 2005

Dr. Franz Hillinger, Unser Dorf im Zweiten Weltkrieg – Erinnerungen an meine Joiser Kindheit, Eisenstadt 2005

Adelheid Schmeller-Kitt, Die Kunstdenkmäler Österreichs: topographisches Denkmälerinventar: Burgenland, hg. vom Bundesdenkmalamt, Wien 1980

Heinrich Weiss, Pfarre und Gemeinde Jois, Jois 1970

Leopold Schmidt, Aus der Arbeit am Atlas der burgenländischen Volkskunde (Burgenländische Heimatblätter 23), 1961

Allgemeine Landestopographie des Burgenlandes, 1. Band: Der Verwaltungsbezirk Neusiedl am See, hg. von der Burgenländischen Landesregierung, bearb. Vom Burgenländischen Landesarchiv, Eisenstadt 1954

Diplomarbeit: Regionalentwicklung – Marktgemeinde Jois: Revitalisierung “Pfarrstadl”, verfasst von Pascal Enz, Peter Füzi und Petar Telebar, Jahrgang 5DHBT, Schuljahr 2020/21 an der Camillo Sitte Versuchsanstalt für Bautechnik

Quellenverzeichnis (Auswahl)

Landesaufnahmen aus dem Österreichischen Staatsarchiv

Kartenabfragen aus dem GIS-Burgenland, Servicestelle GeoDaten Burgenland

Internetrecherche

Mündliche Überlieferung der Ortsbevölkerung

Bildmaterial

Der jeweilige Bildnachweis ist direkt auf den Tafeln und bei den Texten im Internet angegeben. Im Besonderen danken wir dem Museum Jois sowie Msgr. Dr. Franz Hillinger für die Bereitstellung wertvollen historischen Bildmaterials.

Bahnhofsgebäude

Bahnhof Jois

Geschichtlicher Rückblick

Die nachstehenden Daten sind aus dem Internet entnommen, online-Link: https://de.wikipedia.org/wiki/Pannoniabahn, vom 15.02.2022.

Die Konzession für eine Bahnstrecke von Raab (Győr) über Ödenburg (Sopron) bis zur damaligen Landesgrenze bei Neufeld an der Leitha (Lajtaújfalu) wurde am 15. Oktober 1872 an Viktor Freiherrn von Erlanger (1840–1894) vergeben. Infolge der Finanzkrise 1873 konnte das Anfang März 1873 begonnene erste Teilstück von Győr nach Sopron aber erst am 2. Jänner 1876 eröffnet werden.

Die Neusiedler Seebahn verbindet seit dem 18. Dezember 1897 Neusiedl am See, eingleisig auf Normalspur über Pamhagen, mit der Station Fertőszentmiklós, die wiederum an der Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn an der ungarischen Bahnstrecke Győr (Raab) – Sopron (Oedenburg) liegt. Bis zum 26. Mai 1979 führte die Bahn noch 56 Kilometer weiter bis Celldömölk. Zur Zeit des Baues lag die Gesamtstrecke von 109 Kilometern Länge vollständig auf ungarischem Landesgebiet. Das Königreich Ungarn erstreckte sich bis zum Grenzfluss der Leitha. Mit der Eingliederung des Burgenlandes in die Republik Österreich kamen am 25. Jänner 1921 somit 45 Kilometer Bahntrasse zum Eisenbahnnetz von Österreich.

Eigentümer ist seit dem 29. Juni 2010 die Neusiedler Seebahn GmbH, die über die Verkehrsinfrastruktur Burgenland GmbH mehrheitlich dem Burgenland gehört (50,1 %), darüber hinaus im Weiteren der Republik Österreich. Ihre Vorgängerin war die Neusiedler Seebahn AG (NSB AG) – ungarisch Fertővidéki Helyiérdekű Vasút (Fhév).

Die Pannoniabahn, auch Leithagebirgsbahn genannt, ist das Teilstück der historischen Bahnverbindung von Sopron nach Bratislava (ung. Pozsony) zwischen Wulkaprodersdorf und dem Bahnhof Parndorf Ort. Diese ursprünglich westungarische Lokalbahn wurde als Sopron-Pozsonyi helyiérdekű vasút konzessioniert und am 18. Dezember 1897 eröffnet. Zwischen Sopron und Wulkaprodersdorf benutzte sie die Strecke der Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn, wobei der nördliche Abschnitt der heutigen Zweigstrecke Parndorf–Bratislava der Ostbahn entspricht.

Die Baukosten der Bahnstrecke von Wulkaprodersdorf nach Pressburg wurden mit 2,850.000 fl (Gulden) festgelegt und am 20. März 1897 erfolgte der Spatenstich. Das Bauunternehmen Gfrerer, Großmann & Schoch erhielt den Bauauftrag. Eine Vielzahl von Arbeitern war in unserer Region tätig. Ungarische Arbeiter waren vor allem mit den Erdarbeiten, während Italiener mit Brückenbauten beschäftigt waren. Slowaken und Ruthenen (Bezeichnung für Ostslawen, welche in der Donaumonarchie lebten) waren beim Schienenverlegen und beim Oberbau tätig.

Der Joiser Chronist Stefan Sittmann berichtet, dass am 1. Mai 1897 mit dem Bahnbau in Jois begonnen wurde. Im September 1897 sah man im Bereich des Krotzen die ersten Lokomotiven, welche Schienen und Schotter herbeischafften. Sittmann vermerkte: „Gott gebe es, dass dieses Eiserne Roß mit seinem feurigen Schlund und schwarzen Schlott in diese Gegend viel Verkehr bringen möge.“

Die feierliche Eröffnung der Bahnstrecke Pressburg – Ödenburg fand über drei Tage, vom 13. bis 15. Dezember 1897, statt. Am Montag, den 13. Dezember 1897 fuhr der erste Zug, mit den Fest- und Ehrengästen von Eisenstadt kommend, durch Jois.

Die ursprüngliche Fahrgeschwindigkeit betrug ca. 23 km/h. Daher lag die Fahrzeit von Ödenburg nach Pressburg zwischen vier und fünf Stunden. Jois dürfte zum Zeitpunkt der Eröffnung der Bahnlinie keine Haltestelle aufgewiesen haben, da diese nicht in den damaligen Fahrplänen vermerkt ist.

Erst 1911 wurde ein Warteraum errichtet. Von 1913 bis 1918 diente die Haltestelle zugleich als Postsammelstelle, da mit der Eisenbahntrasse die Postkutsche abgelöst wurde.

Schutzmauer für den Bahnhof

Seit 1885 wurden von den Soldaten des Brucker Lagers – heutige Benedek-Kaserne – in Bruckneudorf, vom Jungenbergweg aus, Schießübungen in Richtung Seegelände und Seewiesen durchgeführt. Um den Bahnhof und vor allem die Passagiere vor Fehlschüssen zu schützen, wurde eine hohe Natursteinmauer errichtet. Hinter der Steinmauer befand sich der überdachte Wartebereich sowie die massive Bahnstation.

Diese Schutzmauer wurde nach 1930 demontiert.

Beschreibung des äußeren historischen Erscheinungsbildes

Die Sockelzone war aus sichtbarem Natursteinmauerwerk. Die Fassadenflächen waren glatt verputzt. Die Gebäudekanten markierten erhabene, aus der Putzebene ragende Bossensteine. Eine glatte Putzfasche war im Traufbereich, an den Giebelflächen ein abgetrepptes erhabenes Putzprofil. Fenster und Türen waren in Holzkonstruktion, die Dacheindeckung mit Tonziegeln ausgeführt. Giebel- und Firstflächen waren vermörtelt. Profilierter Kamin mit Steinzeugaufsatz.

Nach der Demontage der Schutzmauer wurde das Bahnhofsgebäude baulich um einen öffentlich zugänglichen Warteraum sowie WC-Anlagen erweitert. In Ermangelung von Aufzeichnungen kann dieser Zeitraum nicht näher definiert werden. Es wird vermutlich vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, also vor 1938 gewesen sein.

Ein Schild der ursprünglichen Bahnhofsbeschilderung ist heute über dem Garagentor im Innenhof des Bahnhofsbereiches zu sehen. Ebenso sichtbar ist hier der historische Kaminaufsatz des Gebäudes.

Im Sockelbereich des historischen Bahnhofsgebäudes ist heute noch ein Vermessungszeichen derk u. k. Vermessungskanzlei zu erkennen. In der vierten Landesaufnahme (ab 1896) wurde im damaligen Habsburgerreich versucht, einheitliche Lage- und Höhenpunkte als weitere Ausgangspunkte für lokale Vermessungen an öffentlichen Bauwerken wie Bahnhöfen, Kirchen, Rathäuser, etc. zu setzen und diese in den entsprechenden Karten einzutragen.

Obwohl ursprünglich der Güterverkehr für den Transport der landwirtschaftlichen Produkte im Vordergrund des damaligen Bahnwesens stand, ist heute der tägliche Pendlerverkehr “auf der Schiene” von und zum Arbeitsplatz vor dem aktuellen Hintergrund der Klimakrise von überregionaler Bedeutung. So erfüllte sich der Wunsch des Joiser Chronisten Sittmann: „Gott gebe es, dass dieses Eiserne Roß mit seinem feurigen Schlund und schwarzen Schlott in diese Gegend viel Verkehr bringen möge.“

Wir ersuchen Sie, die Privatsphäre der Besitzer zu wahren und das Grundstück nicht zu betreten.

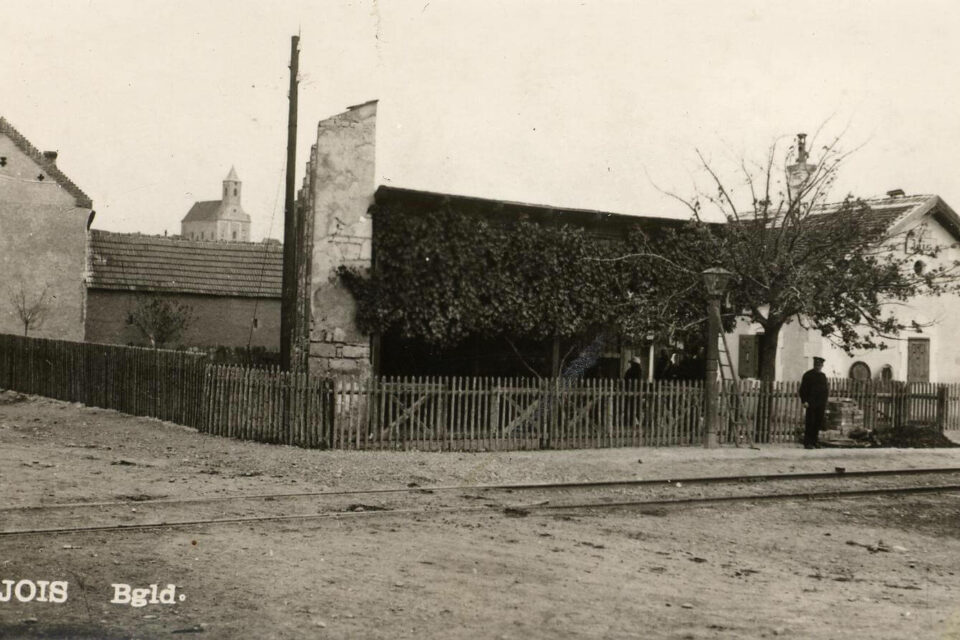

Das alte Bahnhofsgebäude noch mit hoher Schutzmauer, vor 1930© Museum Jois

Bahnhof, 2022 © DI(FH) Alexander Hasenhündl

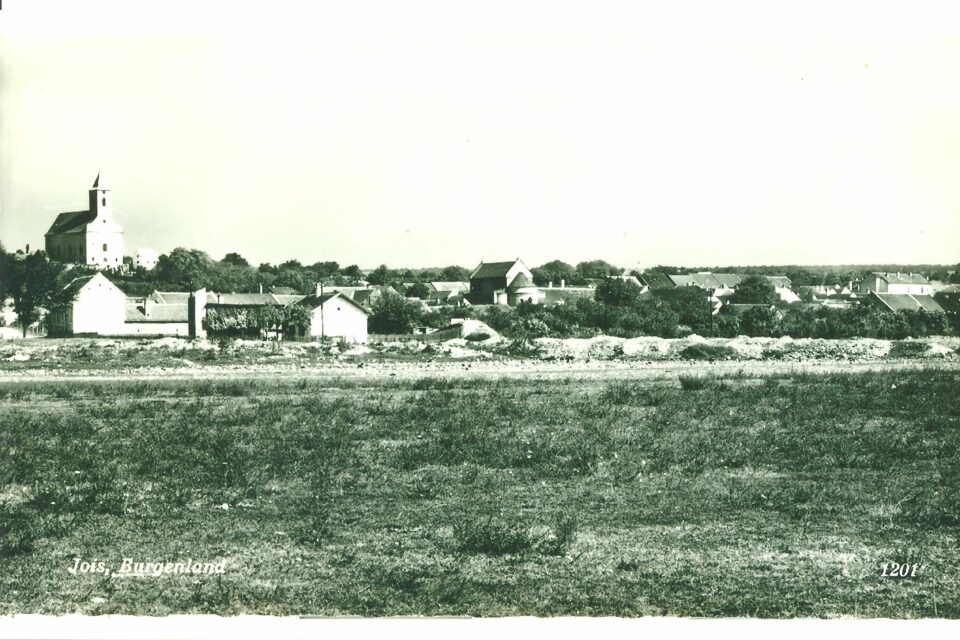

Jois mit einem im Vordergrund fahrenden Zug, um 1930 © Museum Jois

Das alte Bahnhofsgebäude noch mit hoher Schutzmauer, vor 1930© Museum Jois

Bahnhofsensemble vom Süden, um 1930 © Museum Jois

Erweiterter Bahnhof, um 1960 © Museum Jois

Bahnhofsschild und Kaminaufsatz, 2022 © DI(FH) Alexander Hasenhündl

Bahnhofssockel mit historischem Vermessungszeichen, 2022 © DI(FH) Alexander Hasenhündl

Rätselrally:

Wann wurde die Bahnlinie Ödenburg – Pressburg eröffnet?

Wann wurde die Bahnstation errichtet?

Warum war eine Schutzmauer vorhanden?

Hauptplatz

Mittelpunkt des Dorflebens

Bedeutung des Hauptplatzes

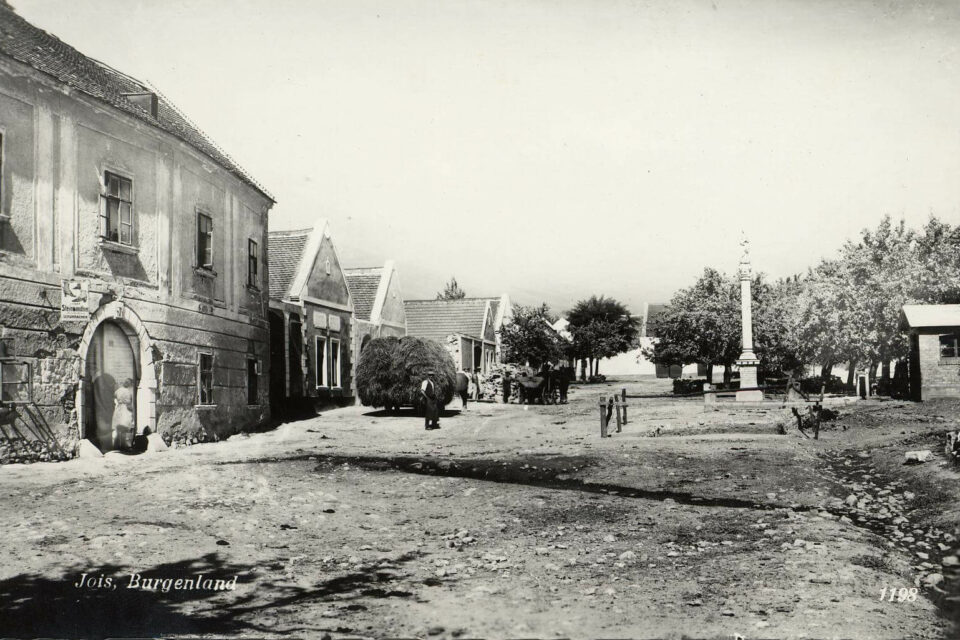

Der Hauptplatz war seit jeher der Versammlungsort für die Dorfbevölkerung, um gemeinsam die Feste und Anlässe des Dorflebens im Jahreskreis zu begehen. Die baulichen Umgestaltungen können an den übrigen Stationen dieses Standortes nachgelesen werden. Ausgehend vom jährlichen Kirtagsmarkt über religiöse Prozessionen und Vereinsfeste bis hin zu besonderen Jubiläen fand alles am zentral gelegenen Platz der Dorfsiedlung statt.

Noch heute werden Freiluftveranstaltungen des Joiser Vereinslebens gerne am Hauptplatz abgehalten.

Bebauung

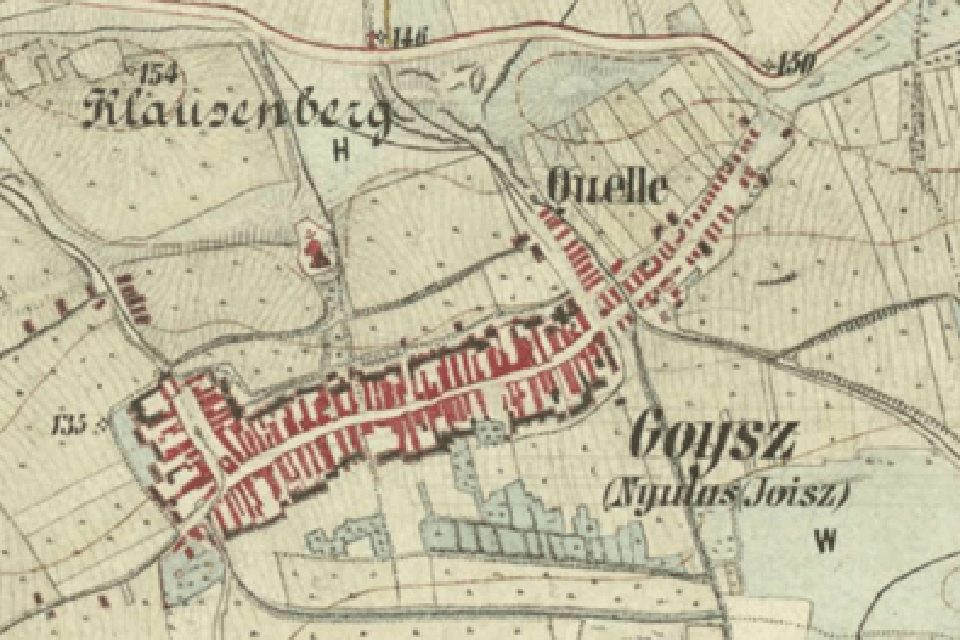

Im Ausschnitt des Aufnahmeblattes 4857-2b der Landesaufnahme von 1873 ist im südlichen Bereich des Hauptplatzes eine Verbauung dargestellt. Die nördlich des Hauptplatzes gelegene Quelle gewährleistete die Wasserversorgung der Siedlung.

Die klassische Angerbildung des historischen Siedlungszentrums ist erkennbar.

Erfrischendes Quellwasser für ein ganzes Dorf

Die Quelle des Hauptplatzes wurde um 1930 gefasst. Wie am Foto sichtbar ist, wurde ein Reservoir südlich der Mariensäule errichtet. Am Foto ist die Baugrube erkennbar.

Südlich von dem Reservoir war ein Trog als Tränke und eine Wasserentnahmestelle vorhanden. Das überschüssige Wasser floss in einem offenen Gerinne in Richtung See.

Verlorene Gebäude des Hauptplatzes

Das Gebäude am Südende des Hauptplatzes war die Ehardt-Schmiede. Siehe nachfolgende Fotos. Bis in die 1960er Jahre wurde die Schmiede als solche genutzt. Das Gebäude wurde 1966 im Zuge der Neu- bzw. Umgestaltung des Hauptplatzes abgebrochen. An der Stelle dieses Gebäudes befindet sich heute der Springbrunnen und die vorgelagerte Grünfläche – siehe Station 49.

An der Nordseite befand sich die historische Brückenwaage. Am Foto ist diese an dem Holzhäuschen erkennbar. In unmittelbarer Nähe davon war der ursprüngliche Standort der Mariensäule – siehe Station 47

Von unten nach oben…

Die Stufen zwischen der unteren und oberen Hauptplatzebene wurden um die Jahrtausendwende verlegt.

Diese historischen Natursteinstufen waren ursprünglich beim Stufenaufgang zwischen dem „neuen“ und dem „alten“ Friedhof vor der Pfarrkirche verlegt. Nach der Erneuerung der Stufen am Friedhof wurden die alten Trittsteine hierher verlegt.

Welche Veranstaltungen finden am Hauptplatz statt?Aufgrund der zentralen und großen Freifläche im Ortszentrum wurde der Hauptplatz seit jeher für Freiluftveranstaltungen, wie die nachfolgenden Fotos zeigen, genutzt.

Der nördliche Bereich des Hauptplatzes mit der damaligen Bepflanzung. Man beachte im Vordergrund den in der Grünfläche liegenden Hotterstein – siehe Station 18 sowie einen Mörser aus der Römerzeit. Der Mörser kann im Ortsmuseum Jois besichtigt werden.

Mit der Umgestaltung des Hauptplatzes in den 1970er Jahren wurden die Flächen vermehrt für Veranstaltungen genutzt.

Im Zuge der jährlichen Fronleichnamsprozession wird am Hauptplatz ein Altar aufgebaut.

Ab 2017 wurde für die Joiser Kinder eine künstliche Eislauffläche für das ungefährliche “Schleifeisenfoahrn” – Schlittschuhlaufen im Winter, errichtet. Leider waren bisher die Eistage, aufgrund des Klimawandels, sehr beschaulich, an welchen das Eislaufen möglich war.

Alljährlich findet die Veranstaltung “Wein am Hauptplatz” der Joiser Winzer als Freiluftveranstaltung statt. Dabei werden abhängig von der Witterung und Temperatur Weinkostproben von den Joiser Winzern an die interessierten Besucher ausgeschenkt.

Weitere Freiluftveranstaltungen von diversen Vereinen sowie der Marktgemeinde Jois und dem Tourismusverein Jois sind:

Genussmeile – im Frühjahr

Klappsesselfest

Lampionfest

Auf dem hier gezeigten Foto ist das Reservoir bereits fertiggestellt.

Rätselrally:

Welche Veranstaltungen finden am Hauptplatz statt?

Wurde am Hauptplatz eisgelaufen?

Feuerwehrhaus

Gott zur Ehr’, dem Nächsten zur Wehr

Warum war ein Neubau erforderlich?

Im alten Feuerwehrhaus am Dorfplatz – siehe Station Nr. 15 – waren die Platzverhältnisse für die Mannschaft und auch die Gerätschaft sowie den Fuhrpark sehr beengt. Um einen zeitgemäßen Feuerwehrbetrieb zu ermöglichen wurde ein Neubau auf der Ried Spiegelhöhe vom Gemeinderat beschlossen. Der Neubau befindet sich an der Stelle des ehemaligen „Zigeunerlagers“ – siehe Station Nr. 40.

Der Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus und die Wohnanlage der OSG (Oberwarter Siedlungsgenossenschaft) fand am 19. April 2014 statt. Das neue Feuerwehrhaus konnte bereits am 20. April 2015 von der Freiwilligen Feuerwehr Jois in Betrieb genommen werden.

Eröffnung und Segnung des Gebäudes

Anlässlich der offiziellen Eröffnung wurde vom 22. bis 24. Mai 2015 ein dreitägiges Fest veranstaltet. Unter den zahlreichen Ehrengästen fanden sich Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie Abordnungen der Nachbarwehren ein. Auch die Ortsbevölkerung nahm an den Feierlichkeiten zahlreich teil.

Am Sonntag, den 24. Mai 2015 fand im Rahmen eines Festaktes mit Feldmesse die Segnung des Gebäudes durch Ortspfarrer Dipl.Päd. Karl Opelka statt. Anschließend erfolgte die Schlüsselübergabe durch Bürgermeister Leo Steinwandtner an den Feuerwehrkommandant OBI Günter Weber.

Mehr Infos und Fotos siehe https://www.ff-jois.at/news/segnung-und-fest/

Historischer „Spritzenwagen“ und Ausrüstungsvitrine im Eingangsbereich

Im Eingangsbereich befindet sich der historische “Spritzenwagen” mit Handdruckpumpe: das erste Fahrzeug der FF Jois, welches unmittelbar nach ihrer Gründung im Jahre 1905 von der Gemeinde angeschafft wurde. Der „Spritzenwagen“ wurde von der Firma Sternberg & Kalman in Budapest hergestellt. Aufgrund des Herstellungsortes war es naheliegend, dass dieses Gerät vor der Auslieferung von der Budapester Feuerwehr ausprobiert wurde. Danach wurde der „Spritzenwagen“ von der Neusiedler Feuerwehr getestet. Der Kaufpreis betrug 1.818 Kronen und 19 Heller.

Für eine Ausfahrt mussten ehemals ein bis zwei Pferde eingespannt werden. Dafür wurde ein Bereitschaftsdienst eingerichtet – Bauern mussten abwechselnd ihre Pferde zu Hause bereitstellen und durften in dieser Zeit nicht aufs Feld ausfahren.

Funktionsweise:

In der Wagenmitte ist eine flüssigkeitsdichte Wanne mit einem Fassungsvermögen von 200 Liter und einer integrierten Doppelkolbenpumpe. Hier muss vorweg Wasser eingefüllt werden. Durch die Betätigung des Wiegehebels an beiden Enden von je zwei Mann kann die Doppelkolbenpumpe betrieben werden. Von vier kräftigen Männern kann eine Spritzenwurfweite des Wasserstrahls von ca. 35 m erreicht werden.

In der Nähe von Hausbrunnen oder Gewässern konnte die seitliche Ansaugvorrichtung mit Saugschläuchen versehen und zum Ansaugen des Löschwassers verwendet werden. Bei größeren Distanzen zu Löschwasserreserven musste das Löschwasser mittels Kübel händisch zum Wagen transportiert und in die Wanne geleert werden um den Spritzenbetrieb zu gewährleisten. Anhand des folgenden Fotos ist der Betrieb veranschaulicht.

Erst später wurde dann ein „modernerer“ Pferdewagen mit 2-Takt-Motorspritze angeschafft. Im Juni 1957 wurde zusätzlich ein neuer Traktoranhänger von der Firma Brantner, Laa a.d. Thaya mit 9 Sitzplätzen und einer TS (Tragkraftspritze) gekauft.

Nun wurde der alte Spritzenwage nicht mehr verwendet, verblieb aber weiter im Feuerwehrhaus. Erst 1967, als das neue Auto Ford Transit angeschafft wurde, kam der Spritzenwagen aus Platzgründen ins Ortsmuseum der Gemeinde Jois.

Im Laufe der Jahre wurden die Räder vom Holzwurm befallen und drohten zu brechen. Um die Kutsche weiter zu erhalten, beschloss das Kommando der FF-Jois im Jahr 2008 daher, die Räder fachgerecht von der Firma Staudner, Wagnerei und Kutschenbau in Wien restaurieren zu lassen. Weitere Reparaturen sowie das notwendige Lackieren wurden laufend durch Kameraden der Feuerwehr durchgeführt.

Nach Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses 2015 wurde der Wagen vom Museum ins neue Feuerwehrhaus übersiedelt und ist seither im Stiegenhaus beim Haupteingang ausgestellt.

Beim alljährlichen Gartenfestumzug wird der Spritzenwagen – gezogen von einem Oldtimer-Traktor – im Umzugskorso mitgeführt. Feuerwehrmänner in historischer Uniform bedienen die noch voll funktionsfähige Handdruckspritze zur Belustigung und Abkühlung der Zuschauer.

Lange Zeit war dieser Wagen noch von Pferden gezogen worden.

Siehe auch Haus Nr. 15 altes Feuerwehrhaus

Darüber hinaus befindet sich im Eingangsbereich eine Vitrine mit historischen Gegenständen der Ausrüstung der FF Jois wie Helme aus Leder, Hacken, einer Lampe, einem Horn, Verteiler, Strahlrohre, etc.

Fahrzeughalle

In der Fahrzeughalle mit vier Toren sind derzeit fünf Fahrzeuge und ein mittlerweile historischer aber noch voll funktionsfähiger Einachsanhänger mit Motorspritze und kompletter Ausrüstung untergebracht. In der Halle hinter den Fahrzeugen befinden sich die Räume für den Atemschutzwart und den Funkwart sowie eine Werkstatt, ein Lagerraum und eine Küche, welche bei diversen Festen benützt wird. Über diesen Räumen befindet sich eine Galerie wo diverse sperrige Ausrüstungsgegenstände gelagert werden.

Im Bild oben sieht man das neue Tanklöschfahrzeug TLF-A 2000/100, das Mannschaftsfahrzeug Mercedes MB, den Oldtimer Ford Transit und das alte Tanklöschfahrzeug TLF 1000. Das LF (Löschfahrzeug) links im Bild wird verdeckt durch das neue TLF-A.

Im Vordergrund das LF (Löschfahrzeug), dahinter das neue Tanklöschfahrzeug TLF-A 2000/100 und ganz im Hintergrund das alte Tanklöschfahrzeug TLF 1000.

Einsatzfahrzeuge der FF Jois

Hier erfolgt eine Auflistung des aktuellen Fahrzeugstandes mit einer kurzen technischen Beschreibung.

MTF – Mannschaftstransport- und Einsatzleitfahrzeug

Dieses Fahrzeug wurde bereits 1990 angeschafft und wird bei Einsätzen als sogenanntes Ersterkundungs- und Einsatzleitfahrzeug eingesetzt. Mit diesem Fahrzeug fährt der Einsatzleiter als erster aus, damit dieser die Lage vor Ort erkunden und die danach eintreffenden Einsatzkräfte gezielt anweisen kann.

Das Fahrzeug ist mittlerweile in die Jahre gekommen und wurde durch einen neue bestellten Mercedes Sprinter, welcher am 29. März 2022 geliefert wurde, ersetzt.

Der MTF aus dem Jahr 1990 wurde im Mai 2022 ausgemustert.

Tanklöschfahrzeug TLF-A 2000/100

Das Tanklöschfahrzeug TLF-A 2000/100 – Tanklöschfahrzeug mit Allrad und 2000 Liter Wassertank sowie 100 Liter zumischbares Schaummittel.

Aufbau

Firma Rosenbauer auf Basis eines MAN-Fahrgestells mit 290 PS und 12-Gang Automatik, Ges.Gewicht 14 Tonnen.

Ausrüstung

2000 Liter Wassertank, 100 Liter zumischbares Schaummittel

Pumpenleistung 3000 l/min. bei 10 bar, 400 l/min. bei 40 bar

Schnellangriffseinrichtung mit 80 m Hochdruck-Schlauch im Heck

Schnellangriffseinrichtung mit 50 m C-Schlauch

3 Atemschutzgeräte mit Reserveflaschen

Hydraulischer Rettungssatz (Bergeschere, Spreitzer, Hydr. Zylinder, etc.)

Notstromaggregat 14 kWh

Lichtmast mit 8 x 52 W LED-Scheinwerfer (4000 Lumen), drehbar 180 Grad, Funkferngesteuert, Ausfahrhöhe 2,9 m

Nahumfeldbeleuchtung rund ums Fahrzeug

Seilwinde 5 to, Seillänge 65 m

Die Fahrzeugsegnung fand im Rahmen eines dreitägigen Festes am 25. Mai 2019 durch Ortspfarrer Dipl.Päd. Karl Opelka statt.

LF-B – Löschfahrzeug mit Bergeeinrichtung

Das Löschfahrzeug – ein Mercedes wurde nach den Vorgaben der FF Jois von der Firma Lohr als LF-B (Löschfahrzeug mit Bergeeinrichtung) aufgebaut.

Die Fahrzeugsegnung fand am 3. Mai 1998 durch Ortspfarrer Mag. Dr. Peter Okeke beim „alten Feuerwehrhaus“ – siehe Station Nr. 15 – statt.

Dank der Ausstattung mit einer TS (Tragkraftspritze) von Rosenbauer mit einer Leistung von 1.200 l/min, drei Atemschutzgeräten mit Reserveflaschen, einem Notstromaggregat, einem ausfahrbaren Lichtmast, einem Hydraulischen Rettungsgerät, etc. war man seither auch für Technische Einsätze wie Autounfälle, etc. bestens gerüstet.

Nach Anschaffung des neuen Tanklöschfahrzeuges 2019 wurde der Hydraulische Rettungssatz ins neue Fahrzeug übernommen – daher die derzeitige Bezeichnung LF (Löschfahrzeug).

Tanklöschfahrzeug TLF-1000

Das Tanklöschfahrzeug Mercedes hat zwar die Bezeichnung TLF-1000, wurde aber auf Wunsch der FF Jois von der Firma Rosenbauer mit einem 1.800 Liter fassenden Wassertank ausgestattet. Die Anschaffung eines größeren Fahrzeuges war bereits 1986 in Betracht gezogen worden, dieses hätte aber unmöglich im alten Feuerwehrhaus untergebracht werden können.

Siehe dazu auch Umbauarbeiten im Alten Feuerwehrhaus – siehe Station Nr. 15 (Verlinkung)

Am 15. Mai 1987 wurde das Fahrzeug beim „Tag der Feuerwehr“ der Bevölkerung von Jois erstmals vorgestellt. Am 16. Juli 1987 erfolgte die Fahrzeugsegnung im Rahmen eines Festaktes durch Ortspfarrer Alexander Nagy.

Auch wenn das Fahrzeug mittlerweile in die Jahre gekommen ist, erfüllt es bis jetzt zuverlässig seine Dienste. Solange es noch funktionsfähig ist und keine größeren Reparaturen anfallen, bleibt es weiter bei der FF Jois im Einsatz.

Tragkraftspritzen-Anhänger TS-A

Der Anhänger ist für einen Löschangriff vollständig ausgerüstet. Unterhalb der Plane befindest sich unsere alte Tragkraftspritze von Rosenbauer Baujahr 1960 mit einer Leistung von 900 l/min. Das Gerät wird vorwiegend bei Übungen und bei Überschwemmungen eingesetzt.

Oldtimer – Ford Transit

Das erste motorisierte Feuerwehrauto der FF Jois ein Ford Transit aufgebaut von der Firma Rosenbauer wurde bereits ein Jahr nach Errichtung des alten Feuerwehrhauses am 23. Juni 1967 in Betrieb genommen.

Das Löschfahrzeug ist für neun Personen zugelassen und ausgestattet mit einer Vorbaupumpe mit einer Leistung von 1.200 l/min. Im Laderaum waren ursprünglich drei Schlauchhaspeln mit je drei B-Schläuchen auf einem ausziehbaren Schlitten montiert. Weiters befanden sich drei Atemschutzgeräte mit Reserveflaschen im Mannschaftsraum. Insgesamt waren ca. 300 m B-Schläuche und ca. 150 m C-Schläuche sowie diverse Ausrüstung an Bord.

Nach dem TLF-1000 aus 1987 und dem MTF aus 1990 wurde 1998 ein weiteres Fahrzeug, ein Mercedes LF-B (Löschfahrzeug mit Bergeeinrichtung), angeschafft. Mit diesen drei Fahrzeugen war der im alten Feuerwehrhaus zur Verfügung gestandene Platz ausgefüllt.

Der Ford Transit wurde daher ausgemustert und samt Ausrüstung an die Feuerwehr unserer Partnergemeinde in Levél (Ungarn) um einen symbolischen Schilling übergeben. Nach 17 Jahren Dienst bei der Feuerwehr von Levél wurde der Transit am 23. August 2015 wieder in seine Heimat nach Jois geholt (diesmal um einen symbolischen Euro).

Die anschließende Restaurierung erfolgte in Eigenregie durch Kameraden der FF Jois. Unzählige Arbeitsstunden mussten aufgewendet werden, weil unter anderem auch die originale Vorbaupumpe samt Aufbau nicht mehr vorhanden war. Das Fahrzeug ist jetzt als Oldtimer angemeldet, dient gelegentlich als Mannschaftstransporter und wird auch bei diversen Festen ausgefahren und ausgestellt.

Fuhrpark der FF-Jois vor der Anschaffung des neuen TLF

Der Fuhrpark zum Zeitpunkt vor der Anschaffung des TLF bestand aus folgenden Fahrzeugen:

Tanklöschfahrzeug TLF-1000

LF-B – Löschfahrzeug mit Bergeeinrichtung

MTF – Mannschaftstransport- und Einsatzleitfahrzeug (im Mai 2022 ausgemustert)

Oldtimer Ford Transit

Motorzille mit Anhänger

Die Motorzille ist für Katastropheneinsätze rund um den Neusiedlersee sowie für kleinere Einsätze im Joiser Hafen vorgesehen. Sonstige Einsätze werden durch die Wasserstützpunkt-Wehr Neusiedl am See abgedeckt. Die Zille hat eine Länge von ca. 5 Metern, einen 20 PS Außenbordmotor und befindet sich auf einem Anhänger. Durch den Aluminiumrumpf und den unten angebrachten Kufen können auch Einsätze am zugefrorenen See bzw. Hafen bewältigt werden.

Die Zille ist Eigentum des Landesfeuerwehrkommandos Burgenland und wurde am 12. Juli 2021 leihweise an die FF Jois übergeben. Die laufend anfallenden Wartungsarbeiten übernimmt das Landesfeuerwehrkommando Burgenland.

Im Regionalmedium „Bezirksblätter Burgenland“ vom 21./22. Juli 2021 wurde nachstehender Artikel publiziert.

Fuhrparkerweiterung / Neuanschaffung 2022

Da das MTF, Baujahr 1990 als Mannschaftstransport- und Einsatzleitfahrzeug mittlerweile in die Jahre gekommen ist, und wurde 2021 aufgrund eines einstimmigen Gemeinderatsbeschlusses ein neues Kommandofahrzeug bestellt.

KDOFA – Kommando-Fahrzeug bzw. Mannschaftstransport- und Einsatzleitfahrzeug

Dieses Fahrzeug wird bei Einsätzen als sogenanntes Ersterkundungs- und Einsatzleitfahrzeug eingesetzt. Mit diesem Fahrzeug fährt der Einsatzleiter als erster aus, damit dieser die Lage vor Ort erkunden kann und die danach eintreffenden Einsatzkräfte gezielt anweisen kann.

Weiters wird dieses Fahrzeug auch als Mannschaftstransporter eingesetzt. Standardmäßig mit acht Sitzen ausgestattet, kann es ohne großen Aufwand durch Entfernen einiger Ausrüstung (Laden) im Heck, mit zwei weiteren Sitzen ergänzt und als 10-Sitzer verwendet werden.

Der Mercedes Sprinter hat 140 kW (190 PS), Allradantrieb und ein 7-Gang Automatikgetriebe. Die Ausrüstung mit einer Verkehrsleiteinrichtung, Warn- und Absperrmaterial, Feuerlöscher, Erste-Hilfe- und Verkehrsunfall-Koffer, Schwimmwesten, Rettungsring, Teleskopleiter, Schanzwerkzeug, etc. ermöglichen uns rasche Hilfeleistung und effektive erste Maßnahmen bei diversen Einsätzen.

Mit 7.Aprill 2022 wurde das KDOFA offiziell in Dienst gestellt.

Die Fahrzeugsegnung fand im Rahmen eines dreitägigen Festes am 21. Mai 2022 durch Ortspfarrer Dipl.Päd. Karl Opelka statt.

Welche Räume gibt es im neuen Feuerwehrhaus?Nachstehende Beschreibung und Fotos geben einen Überblick über die vorhandenen Räume im Feuerwehrhaus.

Umkleideräume

Für jedes aktive Feuerwehrmitglied steht ein Spind für die Einsatzbekleidung zur Verfügung. Für die Frauen gibt es einen getrennten Raum.

Küche im Erdgeschoss

Diese Küche dient der Versorgung der Mannschaft vor und nach den Einsätzen sowie zur Speisenzubereitung bei den diversen Veranstaltungen.

Schulungsraum im Obergeschoss

Dieser Raum dient zur Weiterbildung der Feuerwehrkameraden, vor allem in den Wintermonaten.

Das Können und die Verdienste der Kameraden bei den Feuerwehr-Wettkämpfen ist anhand der zahlreichen ausgestellten Pokale sichtbar.

Büro/Einsatzleitstelle im Obergeschoss

Von der Leitstelle aus werden Einsätze im Gemeindegebiet koordiniert sowie der Kontakt zur LSZ – Landessicherheitszentrale hergestellt.

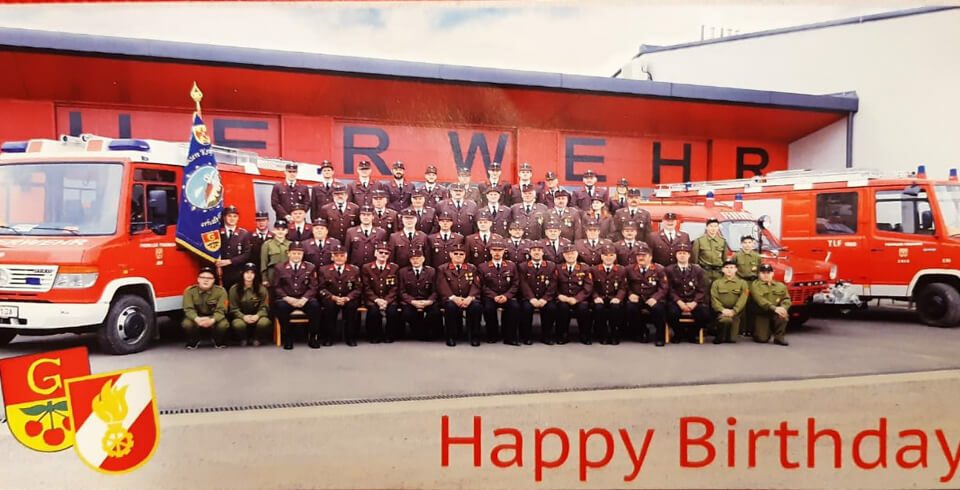

Mannschaft

Die historischen Mannschaftsfotos sind beim „alten Feuerwehrhaus“ – siehe Station Nr. 15 – abrufbar.

Die Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Jois seit der Gründung

Die Portraits der Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Jois befinden sich beim Stiegenaufgang in das Obergeschoss.

Folgende Personen sind bekannt:

Josef Hoffmann 1905 – 1913

Jakob Kiss 1913 – 1922

Martin Steidl 1922 – 1930

Josef Pfeller 1930 – 1933

Martin Steidl 1933 – 1952

Josef Frittum 1952 – 1955

Martin Steidl 1955 – 1961

Georg Hoffmann 1961 – 1971

Leopold Wetschka 1971 – 1994

Ing. Franz Niessl 1994 – 2007

Günter Weber 2007 – 2017

Richard Hasenhündl seit 01.04.2017

Weitere Informationen

Weitere Informationen können der Festschrift anlässlich der Feier „100 Jahre FF-Jois“ aus 2005 sowie der Homepage der Feuerwehr unter www.ff-jois.at und unter Feuerwehr Jois – Startseite | Facebook entnommen werden.

Infos siehe auch Nr. 15 altes FW-Haus

Im Museum Jois sind im Raum Feuerwehrzeit Exponate von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr aus der Vergangenheit, sowie Geräte und Hilfsmittel zur Brandbekämpfung ausgestellt. Ebenso ist eine Fotodokumentation zu sehen, die Einblicke in das Wirken und die Hilfsleistungen der Feuerwehr Jois veranschaulicht. Siehe auch Nr. 20 Ortsmuseum Jois

Rätselrally:

Wann wurde das Feuerwehrhaus errichtet?

Wo war die Feuerwehr zuvor stationiert?

Welchen Fahrzeugstand hat die FF Jois derzeit?

Wann hatte die FF Jois das 100-jährige Gründungsjubiläum?

Welche historischen Geräte besitzt die FF Jois?

Wie funktioniert der historische „Spritzenwagen“

Was war für die Funktion des „Spritzenwagens“ erforderlich?

Welche Räume gibt es im Feuerwehrhaus?

“Zigeunerlager” – Gedenkstein

Ein fester Standort für ein fahrendes Volk

Warum wurde der Gedenkstein errichtet?

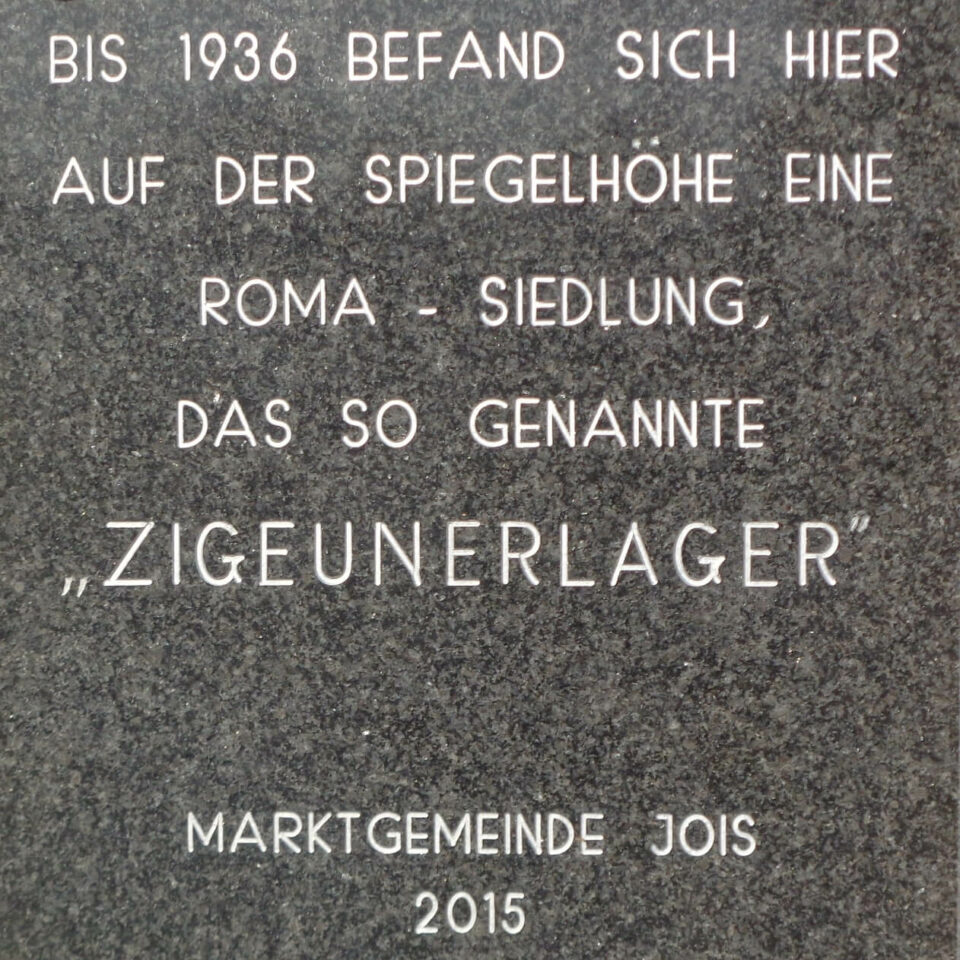

Der Gedenkstein an diesem historischen Siedlungsplatz der „Zigeuner“, umgangssprachlich auch „Zigeunerlager“ genannt, wurde auf Initiative von Msgr. Dr. Franz Hillinger errichtet. Gemeinsam mit der Marktgemeinde Jois wurde im Zuge des Neubaus des Feuerwehrhauses dieser Stein gesetzt. Er soll an die damit verbundenen Ereignisse erinnern und gleichzeitig eine Mahnung sein.

Wer waren die „Zigeuner“?

Heute ist der Begriff „Zigeuner“ verpönt bzw. hat einen diskriminierenden, abwertenden Beigeschmack und gilt als Schimpfwort. Man spricht heute nur von Roma und Sinti. Im weiterführenden Text wird dieses Wort aber als zeithistorischer Begriff ohne jegliche Diskriminierungsabsicht verwendet.

Die folgende Textpassage ist aus dem Buch „Hexen, Tod und Teufel“, 2015, von Msgr. Dr. Franz Hillinger – Seite 94 entnommen:

„Das Herkunftsland der Zigeuner ist nicht bekannt. Die meisten Forscher nehmen an, dass sie aus Indien abstammen. Die erste urkundliche Erwähnung von Zigeunern im Gebiet des heutigen Burgenlandes stammt aus dem Jahr 1389. Größere Gruppen dieser Volksgruppe dürften erst ab dem 16. Jahrhundert aus Zentralungarn in unsere Gegend gekommen sein.

Die Aufnahme der Zigeuner war sehr unterschiedlich. Manche Herrschaften nahmen sie auf und stellten den einzelnen Sippen Schutzbriefe aus. Vielfach wurden sie jedoch abgewiesen und vertrieben.

Die Zigeuner waren bei den Heeren der Türkenabwehr gerne gesehen als Waffenschmiede und Musikanten. Mit der Vertreibung der Türken verloren sie ihre wirtschaftlichen Grundlagen. In dieser für sie bedrohlichen Situation nahmen Diebstähle und Plünderungen der Zigeuner zu. Die Habsburger versuchten mit Patenten und einer restriktiven Politik „der Bedrohung durch herumziehende Zigeuner“ zu begegnen.

Einen ersten Höhepunkt der Verfolgungspolitik wurde im Jahre 1720 erreicht, als Karl VI. „die Zigeuner und jegliches liederliche Gesindel in Österreich“ ausrotten wollte.

In der Regierungszeit Maria Theresias kam es zu einer grundlegenden Änderung in der Behandlung der Zigeuner. Man versuchte sie mittels strenger Zwangsmaßnahmen in die Gesellschaft zu integrieren. Die zwischen 1758 und 1773 erlassenen Verordnungen zwangen die Zigeuner, ihre alte Lebensweise aufzugeben und sich niederzulassen. So erging 1762 im Komitat Wieselburg an alle Dörfer eine „Zigeunerordnung“, worin die Bettelei, das Vagabundieren und ihre Sprache verboten waren und sie zur Arbeit und Ansiedlung verpflichtet wurden. Das Konfiszieren der Pferde und der Wagen sollte sie am Herumziehen hindern. Das Verlassen der Dörfer war nur mit der Erlaubnis des Dorfrichters gestattet. Außerdem wurde 1773 zur “Zivilisation“ und „Domicilierung“ eine Verordnung erlassen, die besagte, dass den Zigeunern die Kinder weggenommen werden sollten und diese christlichen Familien in anderen Komitaten zur Erziehung übergeben werden sollten. Zudem wurde den Zigeunern die Heirat untereinander verboten und Mischehen gefördert.

Diese verschiedenen Verordnungen sollten die herumziehenden Zigeuner sesshaft machen und in die Dorfgemeinschaft integrieren. Doch der angeborene Wandertrieb und die andere Lebensart der Zigeuner war stärker.

Es wurde auch versucht, sämtliche Zigeuner zu erfassen, was bei einem herumziehenden Volk ja nicht ganz einfach ist. Den Konskriptionslisten zufolge lebten Ende des 18. Jahrhunderts etwa 450 – 500 Zigeuner im heutigen Burgenland. Nach einer Konskriptionsliste des Komitates Wieselburg aus dem Jahre 1762 lebten damals im heutigen Bezirk Neusiedl am See wenige Zigeuner in Wallern, Pamhagen und in Gattendorf.“

Von den Anfängen der „Zigeuner“ in Jois bis 1938

Vermutlich machten die durchziehenden „Zigeuner“ bereits ab dem 18. Jahrhundert in Jois Station. Ab dem frühen 20. Jahrhundert haben sich einige Familien auf dem Platz der Ried „Spiegelhöhe“ zwischen den letzten Häusern der Oberen Hauptstraße und der Hottergrenze zu Neusiedl am See länger aufgehalten. In den Matrikelbüchern der Pfarre und der Gemeinde scheint die Bezeichnung „Zigeunerlager“ vielfach auf. Im Jahre 1930 standen an diesem Lagerplatz sechs Hütten, vier Jahre später waren es bereits zwölf.

Im Buch von Msgr. Dr. Franz Hillinger „Hexen, Tod und Teufel“, 2015, ist dazu auf den Seiten 96-98 zu lesen:

„Die Gemeinde war bestrebt, das Zigeunerlager vom Ortsbeginn der Bundesstraße wegzubekommen, was 1936 auch tatsächlich geschah. Sie verkaufte ein Joch der besagten Fläche auf der Spiegelhöhe (Rest von Nr. 2336/1) um nur S 1,00- pro Quadratklafter an Leopold Schnedl. Dieser musste sich jedoch verpflichten, die Verlegung des ganzen Zigeunerlagers auf eine von der Gemeinde bereitgestellte Wiese innerhalb von zwei Jahren durchzuführen. So entstand am Krotzen (wenn man heute beim Kindergarten vorbei die Bahn überquert, gleich zur rechten Hand) die neue Zigeunersiedlung mit etwa zwölf Hütten, teilweise aus Stein und aus Holz.

Dort, wo sich bis etwa 1936/37 das Zigeunerlager befand, wurde in den Jahren 2014 und 2015 das neue Feuerwehrhaus und der Wohnblock der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft errichtet.“

„Als nach dem Ersten Weltkrieg im Jahre 1921 das Burgenland zu Österreich kam, änderte sich auch die Staatszugehörigkeit der Zigeuner, aber kaum ihre Lebensart. Von jeher waren die Zigeuner ein fahrendes Volk. Mit ihren typischen Wagen waren sie als Rastelbinder, Scherenschleifer, Reindlflicker, Korbflechter und Besenbinder unterwegs und boten Waren und ihre Dienste an. Manche waren auch als Straßenmusiker unterwegs, wie beispielsweise Anton und Lorenz Horvath aus Jois.

Die Frauen mit ihren langen Röcken gingen oft mit ihren Kindern von Haus zu Haus und bettelten. Man sagte ihnen nach, dass sie gerne auf ihren Betteltouren etwas mitgehen ließen. Sie galten in den Augen der Leute als arbeitsscheu. Wegen ihrer Eigenart wurden sie von der Bevölkerung nicht sehr geschätzt. Das war auch in Jois so.“

„Wie sich die ungarischen Behörden bemüht hatten, die Zigeuner sesshaft zu machen und in die Gesellschaft einzubinden, so versuchte auch die Burgenländische Landesregierung durch verschiedene Maßnahmen, dies zu bewerkstelligen. Bereits im Jahre 1922 erging ein Erlass der Burgenländischen Landesregierung, dass die Zigeuner in ihren Heimatgemeinden festzuhalten und am Umherziehen zu hindern seien. Fremde Zigeuner sollten abgeschoben werden. Unter anderem wurden die Bürgermeister angewiesen, neu ankommenden Zigeunern keine unentgeltlichen Wohnplätze zu gewähren. Außerdem versuchte man, ausländische, vor allem ungarische Zigeuner auszuweisen und umgekehrt, solche auch nicht einreisen zu lassen. Um die Zigeuner besser in die Gesellschaft einbinden zu können, erließ die Burgenländische Landesregierung im Juli 1923 eine Verordnung, wonach die Schulpflicht auch auf die Zigeunerkinder ausgedehnt wurde. De facto wurde sie mit dem Schuljahr 1924/25 eingeführt.

Nach wie vor machten Pferdehändler und andere, alles möglich anbietende Zigeuner in Jois Station.

Der starke Anstieg von Zigeuner-Geburten in den Jahren zwischen 1930 und 1939 auf 38 ist zum Teil auf eine politische Finte zurückzuführen. Da der damalige sozialdemokratische Gemeinderat und kurzzeitige Bürgermeister (1931 – 1933) Karl Steidl in den Zigeunern potentielle Wähler sah, förderten er und seine Partei die Einbürgerung der Zigeuner. Deswegen wurde Steidl von den Christlich-Sozialen abfällig auch „Zigeunerbürgermeister“ genannt.

Dieser politische Schachzug und die Tendenz der Zigeuner, sich einbürgern zu lassen, war der Grund, dass Jois in den 30-er Jahren die größte „Zigeunerkolonie“ im Bezirk Neusiedl am See hatte. Im Jahre 1933 lebten in Jois 120 Zigeuner; es wird vermerkt, dass 19 (Einzelpersonen und Familien) sesshaft waren, während die übrigen als unstet eingetragen sind. Im Juli 1936 waren 109 Zigeuner registriert. Während im Jahre 1934 der Anteil der Zigeuner im gesamten Bezirk Neusiedl am See bei 0,7 % lag, war er in Jois bei 8,3 %.

Nachdem sie sich in Jois eigene Hütten und kleine Häuser gebaut hatten, haben sie auch ihre Lebensweise umgestellt. Die Erwachsenen konnten eine Arbeit annehmen. Viele sind als Tagelöhner und Hilfsarbeiter eingetragen, manche fanden wieder als Straßenarbeiter einen Posten. Die Kinder hatten es leichter, regelmäßig die Schule zu besuchen.“

Die Folgen des Anschluss Österreichs für die „Zigeuner“

Das Nürnberger Rassengesetz von 1935 war die Grundlage für die systematische Verfolgung und Vernichtung von „Nicht-Ariern“, wozu auch u.a. Juden und „Zigeuner“ zählten. Im März 1938 wurde den „Zigeunern“ das allgemeine Wahlrecht abgesprochen. Die „Zigeuner“ des Burgenlandes wurden ab dem Spätsommer 1940 in das Sammellager Lackenbach deportiert. Von diesem Lager aus wurden die Inhaftierten in die Vernichtungslager transportiert.

Der Ablauf des Abtransports wird nach den damaligen Zeugenaussagen wiedergegeben:

Alle Zigeuner wurden aus deren Unterkünften auf der Spiegelhöhe bzw. am Krotzen von NS-Soldaten geholt, welche von Joiser Jägern unterstützt wurden, und hernach über die Obere und Untere Hauptstraße in den Innenhof des Gemeindeamtes getrieben. Siehe dazu auch Station Nr. 19. Dort erfolgte die Registrierung “der nach Jois heimatberechtigten Zigeuner” anhand von Personenlisten. Laut dieser Liste ist von ca. 85 Personen, welche abtransportiert wurden, auszugehen.

Das nachstehende Foto zeigt diese Personengruppe im Innenhof des Gemeindeamtes. Nach der Registrierung wurden diese Menschen mit Lastwagen in das Zwischenlager Lackenbach im Bezirk Oberpullendorf transportiert. Von Lackenbach aus wurden die Menschen der NS-Ideologie folgend in weitere (Vernichtungs-)Lager gebracht.

Nach dem Zweiten Weltkrieg

Von den ca. 85 abtransportierten “Zigeunern“ kehrten bis 1950 nur 15 Personen nach Jois zurück. Die damaligen Häuser bzw. Hütten an diesem Lagerplatz auf der Spiegelhöhe waren zwischenzeitlich abgetragen worden. Die Hütten am Krotzen waren ebenfalls zerstört.

Deshalb mussten für die Rückkehrer Notquartiere errichtet werden. Lediglich die Familie Nikolaus Horvath siedelte sich dauerhaft in Jois an. Die restlichen „zurückgekehrten Zigeuner“ haben anderswo eine neue Arbeit und Heimat gefunden. Heute lebt kein einziger Roma-Sinti-„Zigeuner“ mehr in Jois. Daher soll der Gedenkstein an die Geschehnisse des 20. Jahrhunderts erinnern.

Weitere Fakten, Daten und Namen zu den „Zigeunern von Jois“ sind dem Buch „Hexen, Tod und Teufel“ “, 2015, von Msgr. Dr. Franz Hillinger, zu entnehmen.

Rätselrally:

Warum wurde der Gedenkstein errichtet?

Wann wurde der Gedenkstein errichtet?

Wo gab es in Jois „Zigeunerlager“?

Ehem. Pfarrhof am Standort des Gemeindeamtes

Von der religiösen zur kommunalen Gemeindeverwaltung

Wo befand sich der ehemalige Pfarrhof?

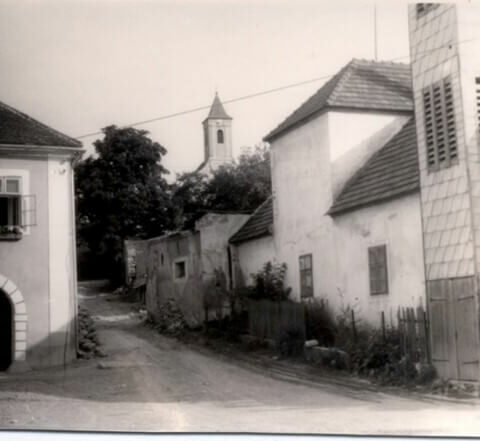

Schriftliche Aufzeichnungen eines sogenannten Hausübergabe-Buches belegen, dass sich der ehem. Pfarrhof noch im Jahr 1843 auf dem Areal des heutigen Gemeindeamtes befand. Er lag zwischen der ehemals röm.-kath. Volksschule (Untere Hauptstraße 21) und dem Haus der Familie Rausch (Untere Hauptstraße 25) und damit zugleich auch am Fuße des Kirchbergs, auf dem sich die Pfarrkirche erhebt.

Welche Räume hatte der damalige Pfarrhof?

Die römisch-katholischen Pfarren wurden in periodischen Abständen, meist in fünf Jahreszyklen, durch den Bischof oder dessen Vertreter visitiert um den Zustand der Bauwerke wie Pfarrkirche, Pfarrhof und Nebengebäude sowie die Seelsorgetätigkeit des Pfarrers zu überprüfen. Anlässlich der Visitationen wurden Protokolle erstellt. Daraus kann noch heute das Erscheinungsbild und der Zustand der Bauwerke abgeleitet werden.

Der Visitationsbericht 1735 hält fest, dass der Pfarrhof gut gebaut ist. Er hatte damals zwei Zimmer im Obergeschoß für den Pfarrer und im Untergeschoß zwei Räume für das Gesinde. Außerdem gab es zwei gewölbte Kammern, einen Schüttkasten, ein Presshaus, einen gewölbten Keller und zwei Stallungen für das Vieh. Auch ein Stadel und ein eingezäunter Garten gehörten dazu.

Wohin übersiedelte der Pfarrhof im 19. Jahrhundert?

Im 19. Jahrhundert wurde das Gebäude des alten Pfarrhofes an den damaligen Gemeindenotär verkauft. Zwischen 1844 und 1856 kam es zur Übersiedlung an den heutigen Standort in der Unteren Hauptstraße 24, direkt neben der später errichteten Herz Jesu-Kirche.

Rätselrally:

Wo befand sich der ehemalige Pfarrhof?

Was ist ein Visitationsbericht?

Welche Räume hatte der damalige Pfarrhof?

Wann übersiedelte der Pfarrhof?

Wohin erfolgte die Übersiedelung des Pfarrhofes?